EINLEITUNG: DER ELEFANT IM RAUM

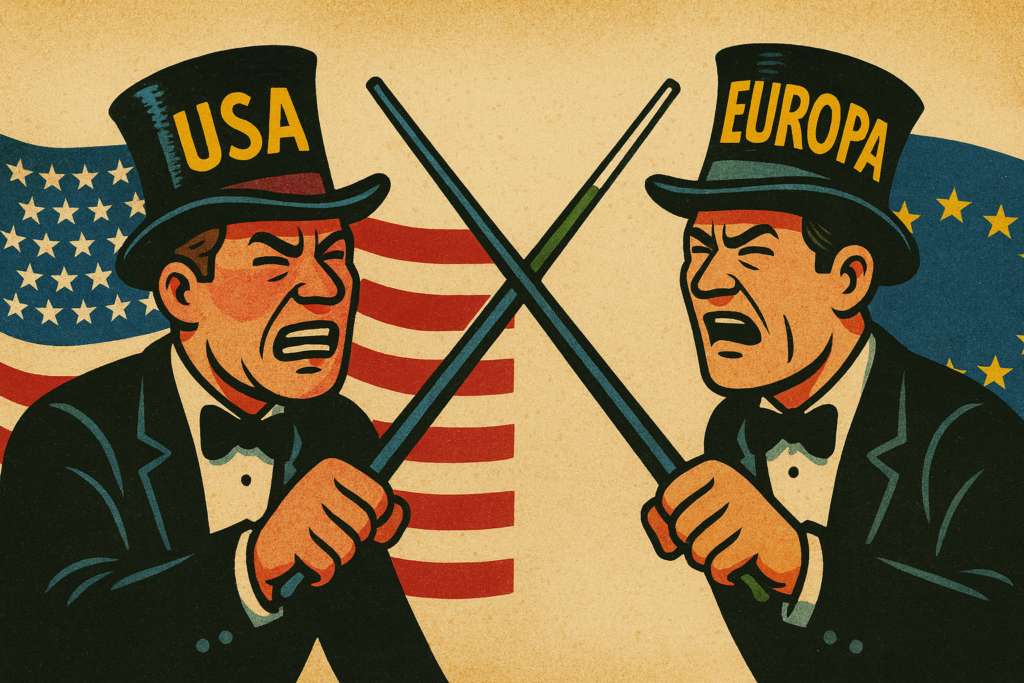

Wer als europäischer Zauberkünstler regelmäßig Kongresse besucht, Lectures amerikanischer Gäste erlebt oder die Flut an Downloads und Produkten aus den USA konsumiert, kennt das Gefühl: Da stimmt etwas nicht. Es ist ein diffuses Unbehagen, das sich schwer in Worte fassen lässt. Manchmal ist es die Art, wie ein Lecturer über sich selbst spricht, als hätte er die Zauberkunst persönlich erfunden. Manchmal ist es die Oberflächlichkeit des Materials, das mit großem Tamtam präsentiert wird. Manchmal ist es schlicht die dreiste Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Dieser Artikel unternimmt den Versuch, dieses Unbehagen beim Namen zu nennen. Nicht als pauschale Abwertung amerikanischer Zauberkünstler – unter ihnen gibt es vereinzelt herausragende Köpfe – sondern als überfällige strukturelle Kritik an einer Szene, die seit Jahrzehnten den globalen Diskurs dominiert, ohne diese Dominanz verdient zu haben. Es geht um Systeme, Mentalitäten und vor allem um einen kulturellen Hegemonieanspruch, der hinterfragt werden muss.

Die These ist unbequem, aber notwendig: Die amerikanische Zauberszene operiert nach Regeln, die mit ernsthafter Kunstausübung wenig zu tun haben. Was dort als Professionalität gilt, ist oft nichts weiter als geschickte Selbstvermarktung. Was dort als Standard akzeptiert wird, unterschreitet regelmäßig das Niveau, das europäische Profis von sich selbst erwarten. Für Zauberkünstler, die in einer Tradition von Hofzinser, Robert–Houdin, Ascanio und Tamariz stehen, ist ein kritischer Blick auf die amerikanische Szene nicht nur berechtigt – er ist eine Pflicht.

TEIL I: DIE HISTORISCHEN WURZELN DER DIVERGENZ

Das Erbe der Salons vs. das Erbe des Vaudeville

Um die heutige Situation zu verstehen, müssen wir zurück zu den Ursprüngen. Die europäische Zauberkunst entwickelte sich im 19. Jahrhundert in einem spezifischen kulturellen Kontext: dem bürgerlichen Salon. Jean–Eugène Robert–Houdin, der Vater der modernen Zauberkunst, begann 1845 seine „Soirées Fantastiques“ im Palais–Royal in Paris. Sein erklärtes Ziel war es, die Atmosphäre kultivierter Salons zu rekonstruieren und die Zauberkunst zu einer theatralischen Kunstform zu erheben – nicht zu billigem Entertainment.

Etwa zur gleichen Zeit wirkte Johann Nepomuk Hofzinser in Wien. Von 1857 an veranstaltete er zusammen mit seiner Frau „Eine Stunde der Täuschung“ in seinem privaten Salon. Diese intimen Vorführungen für ausgewählte Gäste etablierten ein Ideal: Zauberkunst als raffinierte Kunstform, die auf Subtilität und psychologischer Wirkung basiert, nicht auf plumpem Spektakel.

Die amerikanische Zauberkunst nahm einen völlig anderen – man könnte sagen: niederen – Weg. Sie entwickelte sich im Kontext des Vaudeville, jener Varietéshows, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die amerikanische Unterhaltungslandschaft dominierten. Hier ging es nicht um Intimität und Raffinesse, sondern um Entertainment für die Massen, um schnelle Effekte für ein ungeduldiges Publikum. Zauberer wie Howard Thurston und Harry Kellar wurden zu Stars dieser Ära, indem sie große, spektakuläre Illusionen präsentierten – Quantität statt Qualität, Lautstärke statt Tiefe.

Harry Houdini verkörpert diesen Unterschied paradigmatisch (lustigerweise wurde er für seinen Künstlernamen von Robert-Houdin inspiriert). Er war weniger ein Zauberkünstler im europäischen Sinne als ein Entertainer und Selbstvermarkter, ein Vorläufer des modernen Influencers. Seine Entfesselungsnummern, oft öffentlich vor großen Menschenmengen durchgeführt, waren Spektakel, keine subtile Kunst. Houdini wurde 1917 Präsident der Society of American Magicians und prägte das amerikanische Verständnis von Zauberkunst nachhaltig: Es ging um Show, um Aufmerksamkeit, um das Größer–schneller–lauter. Diese DNA wirkt bis heute nach.

Der Mythos der amerikanischen Erfindung

Aus dieser Geschichte speist sich ein Narrativ, das bis heute wirksam ist und das man nur als kulturelle Anmaßung bezeichnen kann: die Vorstellung, die moderne Zauberkunst sei im Grunde eine amerikanische Erfindung. Europa erscheint in dieser Erzählung als Lieferant alter Salontricks, während der amerikanische Performer das „echte“ Showformat erfunden habe.

Dieses Narrativ ist historisch unhaltbar und intellektuell unredlich. Robert–Houdin prägte die moderne Bühnenmagie Jahrzehnte vor Houdini. Hofzinser revolutionierte die Kartenkunst auf eine Weise, die bis heute nachwirkt. Die spanische Schule um Ascanio und Tamariz entwickelte ein theoretisches Fundament für die Psychologie der Täuschung, das in der amerikanischen Literatur schlicht nicht existiert. Tommy Wonder aus den Niederlanden, René Lavand aus Argentinien, Slydini aus Italien – die Liste europäischer und lateinamerikanischer Zauberer, die die Zauberkunst auf höchstem Niveau praktizierten und theoretisierten, ist lang.

Selbst die Figuren, die Amerika gerne als „seine“ Größen reklamiert, entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Importe: Dai Vernon, der „Professor“, war Kanadier, geboren 1894 in Ottawa. Seine Philosophie der Natürlichkeit, seine Abneigung gegen Hektik, sein Fokus auf psychologische Tiefe – all das steht in der europäischen Tradition, nicht in der amerikanischen. Vernon war ein Fremdkörper im amerikanischen System, kein Produkt davon.

Dennoch hat sich in der amerikanischen Szene ein Selbstbild etabliert, das die eigene Bedeutung systematisch überschätzt. Viele amerikanische Lecturer glauben aufrichtig, sie seien das Zentrum der magischen Welt. Das ist keine individuelle Arroganz – es ist das Symptom eines kollektiven Größenwahns, kultiviert über Jahrzehnte hinweg.

TEIL II: DAS AMERIKANISCHE SYSTEM UND SEIN HEGEMONIEANSPRUCH

Die Ökonomie der Selbstvermarktung

Die amerikanische Zauberszene ist seit den 1970er Jahren extrem marktorientiert. Keine andere Zauberkultur der Welt produziert derart viele Downloads, Produkte, Lectures und Markenpersönlichkeiten. Plattformen wie Penguin Magic und Theory11 haben ein Ökosystem geschaffen, in dem Lehrmaterial nicht Wissensvermittlung dient, sondern ein Wirtschaftszweig ist – mit allen Konsequenzen für die Qualität.

Die Zahlen sprechen für sich: Penguin Magic bietet tausende von Downloads an, von Kartentricks bis zu Mentalismus, von Anfängermaterial bis zu angeblichen Meisterwerken. Die Schwelle zur Veröffentlichung ist beschämend niedrig. Wer eine banale Variation eines bekannten Griffs entwickelt hat, kann diese als eigenständiges Produkt vermarkten. Das führt zu einer Inflation von Material, dessen Qualität bestenfalls fragwürdig ist.

In diesem System ist der Lecturer keine Autorität, die Wissen weitergibt, sondern eine Marke, die sich verkaufen muss. Und Marken müssen größer, lauter und wichtiger wirken, als sie sind. Die ständige Selbstbehauptung, die europäische Zauberer oft als anmaßend empfinden, ist in diesem Kontext kein persönlicher Charakterfehler, sondern eine Überlebensstrategie in einem System, das Bescheidenheit bestraft.

Der kulturelle Hegemonieanspruch

Was die amerikanische Zauberszene besonders problematisch macht, ist ihr Hegemonieanspruch – die implizite und oft explizite Annahme, dass amerikanische Standards die globalen Standards sind. „So macht man das“ – dieser Satz, ausgesprochen mit der Selbstverständlichkeit derer, die ihre eigene Provinzialität nicht erkennen, ist symptomatisch.

Dieser Hegemonieanspruch spiegelt einen breiteren kulturellen Imperialismus wider. Die USA exportieren nicht nur Produkte, sondern auch Normen – und erwarten, dass der Rest der Welt diese Normen übernimmt. In der Zauberkunst zeigt sich das in der Annahme, amerikanisches Showformat sei das universelle Format, amerikanische Präsentationsweisen seien die richtigen Präsentationsweisen, amerikanische Maßstäbe seien die einzig gültigen Maßstäbe.

Diese Haltung ignoriert systematisch, dass die europäische Tradition nicht nur anders, sondern in vielen Bereichen überlegen ist. Sie ignoriert, dass psychologische Tiefe wichtiger ist als Lautstärke. Sie ignoriert, dass Subtilität wertvoller ist als Spektakel. Sie ignoriert die gesamte intellektuelle Tradition der europäischen Zauberkunst – und ersetzt sie durch Marketing.

Das kulturelle Kommunikationsmuster

Die USA haben eine lange Tradition des „self–made hero“, des Performers, der allein durch Auftritt und Selbstbehauptung Karriere macht. In der Zauberei zeigt sich das als permanente Selbstinszenierung: lauter auftreten, größer erzählen, die eigene Bedeutung aufblasen.

Was in Europa als Maßlosigkeit gelesen wird, ist in den USA ein akzeptiertes Kommunikationsmuster. Man behauptet seine eigene Relevanz, sonst gilt man als unprofessionell. Das Ergebnis sind Lecturer, die wirken, als hätten sie die Zauberei persönlich erfunden. Für europäische Profis, die in einer Tradition von Bescheidenheit und handwerklichem Stolz stehen, wirkt das nicht nur naiv und auftrumpfend – es ist respektlos gegenüber einer Kunstform, die größer ist als jeder einzelne Praktiker.

Es ist wichtig zu verstehen: Das ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern ein systemisches Phänomen. Ein amerikanischer Lecturer, der bescheiden auftritt, würde in seinem Heimatmarkt als unprofessionell wahrgenommen. Das System belohnt Selbstüberhebung und bestraft Zurückhaltung. Das Problem ist das System selbst.

Die Fernsehkultur und ihre verheerenden Folgen

Die amerikanische Zauberkultur wurde maßgeblich durch das Fernsehen geprägt – und beschädigt. David Copperfields TV–Specials, beginnend in den 1970er Jahren, definierten ein Format: große Illusionen, spektakuläre Stunts, emotionale Musik, dramatische Beleuchtung. Das Verschwinden der Freiheitsstatue 1983 wurde zum Inbegriff dieser Ära – beeindruckend als Fernsehmoment, aber völlig irrelevant für die Kunstform der Zauberei.

Doug Henning, Lance Burton, Penn und Teller – sie alle formten das amerikanische Bild davon, was ein Zauberer ist: ein Entertainer, der große Shows produziert. Das Fernsehformat verlangt nach Spektakel, nach visuellen Höhepunkten, nach „Wow–Momenten“. Subtilität, psychologische Tiefe, handwerkliche Raffinesse – all das lässt sich im Fernsehformat nicht vermitteln. Also wurde es ignoriert.

Diese Fernsehkultur hat Generationen amerikanischer Zauberer verdorben. Ihr Ideal ist nicht der intime Salon, sondern die große Bühne. Ihr Maßstab ist nicht die Reaktion eines einzelnen, aufmerksamen Zuschauers, sondern der Applaus einer anonymen Masse. Das führt zu einer Ästhetik der Übertreibung, die nicht nur europäische Sensibilitäten verletzt, sondern die Zauberkunst selbst beschädigt.

TEIL III: DIE INTELLEKTUELLE KLUFT

Theorie vs. Praxis – oder: Denken vs. Nicht-Denken

Die europäische Zauberkunst hat eine reiche theoretische Tradition. Arturo de Ascanio, der Vater der spanischen Kartenschule, entwickelte ein elaboriertes System zur Analyse magischer Wirkung. Seine Konzepte – die „magische Atmosphäre“, die Bedeutung der Pausen, die Struktur des magischen Erlebnisses – bilden ein intellektuelles Fundament, auf dem Generationen europäischer Zauberer aufbauen konnten.

Juan Tamariz führte diese Tradition fort und erweiterte sie. Seine „Theorie der falschen Lösungen“, bei der dem Zuschauer während der Vorführung subtil mögliche Erklärungen suggeriert werden, nur um sie am Ende zu widerlegen, ist ein Beispiel für die psychologische Tiefe europäischen Denkens. Sein Werk „The Magic Way“ ist ein Kompendium magischer Philosophie, das in der amerikanischen Literatur schlicht kein Äquivalent hat.

Die Escuela Mágica de Madrid, 1971 von Ascanio und Tamariz gegründet, institutionalisierte diesen Ansatz. Hier wurde Zauberkunst nicht nur praktiziert, sondern systematisch analysiert. Das Ergebnis ist eine Schule, die Natürlichkeit, psychologische Subtilität und die Erfahrung des Zuschauers ins Zentrum stellt.

Sam Sharpe, der britische Theoretiker, formulierte in seinem Werk „Conjuror’s Psychological Secrets“ 29 Punkte zur systematischen Aufmerksamkeitslenkung – ein Werk von einer analytischen Schärfe, das die amerikanische Szene nie hervorgebracht hat. Sharpe, geboren 1902 in Retford, England, steht exemplarisch für die europäische Tradition des denkenden Zauberers.

Die amerikanische Szene hat eine solche theoretische Tradition nicht entwickelt. Es gibt Ausnahmen – Eugene Burger etwa, mit seinen philosophischen Abhandlungen über Präsentation und Bedeutung, oder die theoretischen Arbeiten von Darwin Ortiz – aber sie bleiben genau das: Ausnahmen. Die dominante amerikanische Haltung ist anti–intellektuell: Was funktioniert, ist gut. Reflexion über das Warum und Wie gilt als Zeitverschwendung.

Max Maven: Die amerikanische Ausnahme, die die Regel bestätigt

Eine bemerkenswerte Ausnahme verdient besondere Erwähnung: Max Maven, geboren als Phil Goldstein 1950 in Ithaca, New York, gestorben 2022. Maven war eine Anomalie im amerikanischen System – ein Intellektueller in einer Szene, die Intellekt verachtet. Mit über 1.700 veröffentlichten Effekten und Artikeln, seinem enzyklopädischen Wissen über die Geschichte der Zauberkunst und seinem kompromisslosen Fokus auf psychologische Tiefe war er gewissermaßen ein Europäer, der zufällig in Amerika geboren wurde.

Maven verstand, was seine Landsleute meist nicht verstehen: dass Zauberkunst eine Kunstform ist, die Denken erfordert. Dass die Geschichte der Magie wichtig ist. Dass Originalität mehr bedeutet als eine neue Handhaltung bei einem alten Griff. Sein Werk „Parallax“ aus dem Jahr 2023, posthum erschienen, versammelt Essays zur Theorie und Geschichte der Magie – ein intellektuelles Vermächtnis, das in der amerikanischen Szene weitgehend ignoriert wird.

Die Tatsache, dass Maven in Amerika als Außenseiter galt, während er in Europa echte Anerkennung fand, sagt alles über den Unterschied zwischen den Kulturen.

Das Problem der Oberflächlichkeit

Aus dem amerikanischen Mangel an theoretischer Reflexion entsteht ein charakteristisches Problem: Oberflächlichkeit. Viele amerikanische Routinen sind technisch solide, aber konzeptionell dünn. Sie funktionieren, aber sie bewirken nichts. Sie überraschen, aber sie berühren nicht. Sie sind Produkte, keine Kunst.

Die amerikanische Tendenz, Wirkung mit Showeffekt zu verwechseln, ist symptomatisch. Geschwindigkeit, Energie, Übertreibung und „Look at me!“ werden als Zeichen von Professionalität gedeutet. Die Annahme scheint zu sein: Wer laut genug ist, dessen Effekt ist stark. Das ist ein fundamentales Missverständnis dessen, was Zauberkunst sein kann – und sein sollte.

Tommy Wonder formulierte es so: Zauberkunst sollte den Eindruck erwecken, tatsächlich magisch zu sein. Keine offensichtliche Geschicklichkeit, keine Zurschaustellung von Technik – sondern die Illusion des Wunders. Diese Haltung steht in direktem Gegensatz zum amerikanischen „Flash Magic“, das auf schnelle, augenblickliche Effekte setzt und dabei die eigentliche Magie verfehlt.

Der fehlende Respekt vor Tradition

In Europa ist die Zauberkunst historisch stärker schulisch geprägt. Es gibt Linien, Traditionen, Schulen. Wer Kartenmagie studiert, begegnet Hofzinser, Erdnase, Vernon, Ascanio, Tamariz. Diese Namen bilden ein Pantheon, dessen Beiträge bekannt und respektiert werden.

In den USA werden diese Wurzeln oft selektiv oder mythisch vereinnahmt. Dai Vernon wird zwar verehrt – aber oft ohne tiefes Verständnis seiner Philosophie. Amerikanische Zauberer übernehmen seine Techniken, ignorieren aber seine Prinzipien. Sie kopieren die Form, verstehen aber nicht den Inhalt. Vernons Erbe wird kommerzialisiert, statt weiterentwickelt zu werden.

Es ist ein kulturelles Überblendungsphänomen: Man sieht die eigene Geschichte, nicht die Gesamtgeschichte. Dass Europa eine ungebrochene Handwerkstradition besitzt, dass die theoretischen Grundlagen der modernen Zauberkunst weitgehend europäisch sind – das taucht in amerikanischen Lectures selten auf. Stattdessen begegnet man einem Tonfall, als sei die Welt erst mit Wilson, Copperfield und Blaine. entstanden. Diese historische Amnesie ist bezeichnend.

TEIL IV: DIE KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS

Das Problem der Lectures

Wenn amerikanische Lecturer nach Europa kommen, prallen zwei Welten aufeinander – und der Zusammenprall ist selten erfreulich. Sie kommen aus einem Markt, in dem Verkaufssprache, Selbstbehauptung und Showdominanz normal sind. Wenn diese Haltung in einen Raum trifft, in dem Handwerk, Reflexion und Stilbewusstsein herrschen, wirkt das wie eine Überdosis Selbstinszenierung.

Viele merken nicht einmal, wie es ankommt, weil der kulturelle Code ihnen sagt: Das ist Professionalität. Sie präsentieren Material, das für einen Massenmarkt konzipiert wurde, vor einem Publikum, das Tiefe erwartet. Sie sprechen über sich selbst in Superlativen vor Zuhörern, die Bescheidenheit schätzen. Der kulturelle Zusammenstoß ist unvermeidlich – und meist peinlich.

Das Problem verschärft sich durch die Qualität des Materials. Viele Lectures bestehen aus massentauglichem Material ohne echte Tiefe. Wer eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Misdirection, Struktur oder Philosophie hinter der Magie sucht, findet sie in amerikanischen Lectures fast nie. Die Erwartung, etwas Substanzielles zu lernen, wird regelmäßig enttäuscht. Man zahlt für Show und bekommt Show – aber keine Erkenntnis.

Die Erosion durch Kommerzialisierung

Die aggressive Kommerzialisierung der amerikanischen Szene hat Konsequenzen, die über die USA hinausreichen und die gesamte Zauberkunst bedrohen. Die Flut von Downloads und Produkten senkt das allgemeine Niveau. Wenn jede banale Variation eines Griffs als eigenständiges Produkt vermarktet wird, entwertet das die Idee des originalen Beitrags.

Zudem führt die niedrige Schwelle zur Veröffentlichung zu einer Inflation von Geheimnissen. Material, das früher über Jahre hinweg in Meister–Schüler–Beziehungen weitergegeben wurde, ist heute für wenige Dollar erhältlich. Das mag demokratisch erscheinen, untergräbt aber die Tradition des sorgfältigen Lernens und entwertet das Wissen selbst.

Die Sorge um „Exposure“ – das Enthüllen von Zaubergeheimnissen – ist in der Szene allgegenwärtig. Aber die größte Bedrohung kommt nicht von YouTubern, die Tricks erklären. Sie kommt von der amerikanischen Branche selbst, die jeden Trick vermarktet, sobald er erfunden ist. Die Kommerzialisierung hat zur paradoxen Situation geführt, dass mehr Menschen mehr Geheimnisse kennen als je zuvor – aber weniger Menschen verstehen, was sie damit anfangen sollen.

Die drei typischen Probleme

Durch die beschriebenen Strukturen entstehen drei typische Probleme, die europäische Zauberkünstler immer wieder beobachten – und die bezeichnend für das amerikanische System sind:

Erstens: Oberflächenmagie statt echter Auseinandersetzung. Routinen werden präsentiert, die technisch funktionieren, aber keine Tiefe haben. Es fehlt die Auseinandersetzung mit der Frage, warum ein Effekt wirkt, was er beim Zuschauer auslöst, wie er strukturiert sein sollte. Die Frage „funktioniert es?“ ersetzt die Frage „ist es gut?“.

Zweitens: Schwache Routinen, die laut präsentiert werden. Die amerikanische Stärke in Showmanship wird zum Problem, wenn sie Substanzmängel übertüncht. Eine mittelmäßige Routine, laut und energisch präsentiert, bleibt eine mittelmäßige Routine – auch wenn das Publikum klatscht.

Drittens: Lehrveranstaltungen, die Show statt Erkenntnis und tiefergehendes Wissen liefern. Lectures werden zu Performances, bei denen der Lecturer sich selbst feiert, statt Wissen zu vermitteln. Die Teilnehmer gehen unterhalten, aber nicht unbedingt klüger nach Hause. Das ist kein Versehen – es ist das System.

TEIL V: DER EUROPÄISCHE GEGENENTWURF

Die Tradition der Tiefe

Europas Stärke liegt in der fachlichen Tiefe – und diese Tiefe ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langen Tradition des Nachdenkens über die Zauberkunst. Die spanische Schule um Ascanio,Tamariz, Pareras und ihre Schüler – darunter der phänomenale Dani DaOrtiz – hat gezeigt, was möglich ist, wenn psychologisches Verständnis mit technischer Meisterschaft verbunden wird.

Dani DaOrtiz ist ein perfektes Beispiel. Auf den ersten Blick wirkt er chaotisch – lautes Lachen, endloses Reden, scheinbares Durcheinander. Aber unter diesem Chaos liegt eine Struktur aus Stahl. Seine „psychologischen Forces“, sein „organisiertes Chaos“, seine Nutzung der „Illusion der Wahlfreiheit“ – all das basiert auf einem tiefen Verständnis menschlicher Psychologie, das Jahre des Studiums erfordert. Er beweist: Echte Misdirection findet im Kopf statt, nicht in den Händen.

Tommy Wonder verfolgte einen anderen Weg, kam aber zu ähnlichen Ergebnissen. Seine Routinen waren kompromisslos durchdacht – jedes Detail ausgearbeitet, jede Bewegung motiviert, jeder Moment gestaltet. Seine „Books of Wonder“, gemeinsam mit Stephen Minch verfasst, sind Zeugnisse einer intellektuellen Auseinandersetzung mit der Zauberkunst, die in der amerikanischen Literatur schlicht nicht existiert.

René Lavand, der mit nur einer Hand zauberte, entwickelte das Konzept der „Lentidigitation“ – Fingerfertigkeit in Zeitlupe. Statt auf Geschwindigkeit zu setzen, verlangsamte er seine Bewegungen, um die Kunstfertigkeit sichtbar zu machen. Es war ein radikaler Gegenentwurf zur amerikanischen Ästhetik des Schnellen und Lauten – und er war überlegen.

Die Bedeutung der Theorie

Europas intellektuelle Infrastruktur der Zauberkunst ist beeindruckend – und sie ist das, was Amerika fehlt. Sam Sharpes „Conjuror’s Psychological Secrets“ mit seinen 29 Punkten zur Aufmerksamkeitslenkung. Ascanios Arbeiten zur magischen Atmosphäre. Tamariz‘ Analysen der psychologischen Dynamik zwischen Zauberer und Zuschauer.

Dai Vernon, obwohl er den größten Teil seines Lebens in den USA verbrachte, war Kanadier und stand in der europäischen Tradition des denkenden Zauberers. Seine Theorien zur Natürlichkeit wurden erst in Europa systematisch rezipiert und weiterentwickelt – in Amerika wurde er zum Mythos stilisiert, aber selten wirklich verstanden.

Diese theoretische Tradition ermöglicht etwas, was in der amerikanischen Szene fast nie vorkommt: Reflexion. Europäische Zauberer fragen nicht nur „funktioniert das?“, sondern „warum funktioniert das?“ und „wie könnte es besser funktionieren?“. Sie analysieren Strukturen, nicht nur Effekte. Sie denken über Timing, Rhythmus und psychologische Wirkung nach, nicht nur über Technik.

Diese Tiefe macht europäische Zauberkunst weniger marktgängig – und das ist ein Qualitätsmerkmal, kein Mangel. Ein komplexer Vortrag über die psychologischen Grundlagen der Misdirection lässt sich schwerer verkaufen als ein „Killer Card Trick in 5 Minutes“. Aber es ist diese Tiefe, die langfristigen Wert schafft, während der amerikanische Schnellkonsum keine Spuren hinterlässt.

Die andere Haltung

Europäische Zauberkünstler haben tendenziell eine andere Haltung zu ihrem Handwerk. Es ist weniger ein Geschäft als eine Berufung. Weniger Performance als Kunstform. Weniger Selbstinszenierung als Dienst am Wunder.

Diese Haltung zeigt sich in kleinen Dingen. In der Art, wie europäische Zauberer über andere sprechen – mit Respekt und Anerkennung, nicht mit Selbstüberhöhung. In der Bereitschaft, Wissen zu teilen, ohne es primär zu vermarkten. In der Bescheidenheit gegenüber der eigenen Leistung, bei gleichzeitigem Stolz auf das Handwerk.

Es ist eine kulturelle Prägung, die sich nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen lässt. Sie hat mit der Geschichte der europäischen Salonkultur zu tun, mit der Tradition des Handwerks, mit kulturellen Werten wie Zurückhaltung und Tiefgang. Sie steht in scharfem Kontrast zur amerikanischen Kultur der Selbstvermarktung – und sie ist das Fundament, auf dem echte Zauberkunst gedeihen kann.

TEIL VI: PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN

Für europäische Zauberkünstler

Angesichts der beschriebenen Unterschiede stellt sich die praktische Frage: Wie sollten europäische Zauberkünstler mit dem amerikanischen Material und den amerikanischen Lecturers umgehen?

Erstens: Kritische Distanz wahren. Nicht alles, was aus den USA kommt, ist automatisch gut, nur weil es aufwändig vermarktet wird. Die Verpackung sagt wenig über den Inhalt – oft ist sie sogar ein Warnsignal. Vor dem Kauf eines Downloads oder dem Besuch einer Lecture lohnt es sich, kritisch zu prüfen, was tatsächlich geboten wird.

Zweitens: Die eigene Tradition schätzen und verteidigen. Europa hat ein reiches Erbe, das oft unterschätzt wird – auch von Europäern selbst. Die Werke von Ascanio, Tamariz, Tommy Wonder und anderen verdienen gründliches Studium. Sie bieten Tiefe, die in der amerikanischen Massenware nicht zu finden ist.

Drittens: Selektiv sein. Es gibt vereinzelt wertvolles Material aus den USA. Die theoretischen Arbeiten von Darwin Ortiz, die philosophischen Schriften von Eugene Burger, das Vermächtnis von Max Maven, die technischen Beiträge von Jason England – nicht alles ist oberflächlich. Die Kunst liegt in der Selektion. Aber die Ausnahmen sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Regel problematisch ist.

Viertens: Den eigenen Stil entwickeln. Statt amerikanische Show zu imitieren, die nicht zur europäischen Sensibilität passt, lohnt es sich, einen eigenen Stil zu entwickeln, der in der europäischen Tradition verwurzelt ist. Das erfordert mehr Arbeit als das Kopieren amerikanischer Vorbilder – aber es führt zu besseren Ergebnissen.

Für Kongressveranstalter

Europäische Zauberkongresse stehen vor der Frage, wen sie einladen. Amerikanische Lecturer haben oft große Namen und ziehen Publikum an. Aber der kurzfristige Aufmerksamkeitsgewinn sollte gegen den langfristigen qualitativen Anspruch abgewogen werden – und gegen die Botschaft, die die Einladung sendet.

Es ist legitim, amerikanische Gäste einzuladen, wenn sie echte Substanz zu bieten haben. Aber es ist ebenso legitim – und oft notwendig – kritisch zu prüfen, ob ein großer Name auch große Inhalte liefert. Nicht jeder, der in den USA erfolgreich ist, hat europäischen Zauberkünstlern etwas zu sagen. Erfolg im amerikanischen System ist kein Qualitätsmerkmal.

Gleichzeitig sollten Kongresse die europäische Tradition stärker fördern und sichtbar machen. Es gibt herausragende europäische Künstler und Theoretiker, die weniger bekannt sind, weil sie sich nicht so aggressiv vermarkten. Sie verdienen eine Plattform – nicht trotz ihrer Bescheidenheit, sondern wegen ihrer Qualität.

Für die Szene insgesamt

Die Zauberkunst steht vor einer Herausforderung. Die amerikanische Kommerzialisierung droht, Tiefe durch Oberflächlichkeit zu ersetzen. Die Flut von Material macht es schwerer, das Wertvolle vom Wertlosen zu unterscheiden. Der amerikanische Hegemonieanspruch prägt das globale Bild dessen, was Zauberkunst ist – und verzerrt es.

Europa hat die Möglichkeit – und die Verantwortung – einen Gegenpol zu bieten. Nicht durch Abschottung, sondern durch die selbstbewusste Pflege der eigenen Tradition. Durch die Förderung von Tiefe statt Breite. Durch die Wertschätzung von Reflexion statt bloßem Effekt.

Das bedeutet nicht, Amerika pauschal abzulehnen. Es bedeutet, kritisch zu sein, wo Kritik angebracht ist – und das ist häufig. Es bedeutet, die eigene Identität zu bewahren und zu stärken, statt sie amerikanischen Standards anzupassen. Es bedeutet, den Hegemonieanspruch zurückzuweisen und den eigenen Wert zu behaupten.

SCHLUSS: DIE ILLUSION DER ÜBERLEGENHEIT DURCHSCHAUEN

Die amerikanische Zauberszene ist nicht besser als die europäische. Sie ist lauter. Sie ist aggressiver im Marketing. Sie ist erfolgreicher darin, ihre eigene Bedeutung zu behaupten. Aber sie ist nicht besser – in vieler Hinsicht ist sie schlechter.

Das Selbstbild amerikanischer Überlegenheit ist genau das: ein Selbstbild, keine Realität. Es ist eine Illusion – und als Zauberer sollten wir Illusionen durchschauen können.

Europa besitzt die geistige Infrastruktur der modernen Zauberkunst. Die theoretischen Grundlagen, die handwerkliche Tradition, die philosophische Tiefe – all das ist hier verwurzelt. Amerikanische Zauberer bauen auf diesem Fundament auf, oft ohne es zu wissen oder anzuerkennen. Sie konsumieren das europäische Erbe und verkaufen es als amerikanische Innovation.

Für europäische Zauberkünstler ist es an der Zeit, diese Stärke selbstbewusst zu vertreten. Nicht mit der Lautstärke amerikanischer Selbstvermarktung, sondern mit der ruhigen Überzeugung derer, die wissen, was sie haben. Die Illusion der amerikanischen Überlegenheit ist leicht zu durchschauen – wenn man bereit ist, genau hinzusehen und den Mut hat, das Offensichtliche auszusprechen.

Die Zauberkunst ist eine alte und würdige Kunst. Sie verdient mehr als laute Selbstinszenierung und oberflächliche Effekte. Sie verdient Tiefe, Reflexion und echtes Handwerk. Diese Werte zu bewahren und weiterzugeben – das ist die Aufgabe, der sich europäische Zauberkünstler stellen sollten. Nicht gegen Amerika, aber auch nicht in blindem Nachahmen. Sondern im Bewusstsein der eigenen Tradition und ihrer bleibenden Überlegenheit.

ANMERKUNGEN UND QUELLEN

Dieser Artikel stützt sich auf historische Quellen zur Entwicklung der Zauberkunst in Europa und den USA, auf die theoretischen Werke von Ascanio, Tamariz und Tommy Wonder, sowie auf Beobachtungen aus der zeitgenössischen Szene.

Zentrale Referenzen:

– Robert–Houdin und die Gründung der modernen Bühnenmagie (Paris, ab 1845)

– Hofzinsers Salonvorführungen in Wien (ab 1857)

– Die Escuela Mágica de Madrid (gegründet 1971 von Ascanio und Tamariz)

– Tommy Wonders „Books of Wonder“ (mit Stephen Minch)

– Ascanios Arbeiten zur magischen Theorie

– Tamariz‘ „The Magic Way“ und seine Theorie der falschen Lösungen

– Sam Sharpe (1902–1988, England): „Conjuror’s Psychological Secrets“

– Dai Vernon (1894–1992, Kanada): Theorien zur Natürlichkeit

– Max Maven (1950–2022, USA): Als amerikanische Ausnahme mit europäischem Geist

– Die Geschichte des amerikanischen Vaudeville und seine Prägung der US–Zauberkultur

– Die Entwicklung des Zauberproduktmarktes seit den 1970er Jahren

Der Artikel versteht sich als Beitrag zur kritischen Reflexion innerhalb der Zauberszene und als Aufforderung an europäische Zauberkünstler, den amerikanischen Hegemonieanspruch nicht länger widerspruchslos hinzunehmen.